Nach (mal wieder) zwei Wochen USA fallen dir Dinge auf, die du schon vorher wusstest, aber irgendwie im Alltag verdrängt hast. Heute: deutsche Unfreundlichkeiten und ein Service, mit dem du in den USA sofort bankrott gehen würdest...

Am Ende ist doch noch etwas schief gegangen: Der Heimflug von New York nach München startete erst vier Stunden später als geplant. Irgendwas war an der Maschine kaputt, wurde repariert, danach hob sie ab, flog präzise wie ein Uhrwerk und landete exakt zur angegebenen (verschobenen) Zeit im nassgrauen München. No big thing, wer jemals in Deutschland mit der Bahn gefahren ist, kann über sowas nur müde lächeln.

Der Unterschied: Bei der Bahn musst du viel Glück haben, wenn du einen kompetenten und freundlichen Mitarbeiter erwischen willst. Bei einer meiner letzten Fahrten mit dem Laden, als mal wieder ein Zug komplett ausfiel, maulte ein Bahn-Mitarbeiter, ich solle mich nicht so anstellen, das könne ja mal vorkommen, dass es zu wenig Mitarbeiter gebe, so dass eine Fahrt abgesagt werden müsse. Schon möglich, dachte ich mir, aber das weiß man wirklich erst zehn Minuten vorher? Ich wollte noch das schöne Bonmot von Loriot anbringen („Das kann passieren, aber es darf nicht passieren“), ließ es aber dann bleiben. Der Bahn was von Zuverlässigkeit und Service zu erzählen, das ist so sinnvoll wie Wandfarbe beim Trocknen zuzuschauen.

Bei United Airlines, um auf den oben erwähnten Heimflug zurückzukommen, fingen Sie schon vorher an, sich zu entschuldigen. Per Mail, persönlich, die Stewardessen, die Piloten, einfach alle. Nach der Landung dann sogar der Vizepräsident des Ladens, auch wenn mir natürlich klar war, dass die Sorry-Mail nicht wirklich vom Vizepräsidenten kam. In dieser Mail allerdings war dann auch ein Link zu einem Service-Portal, wo ich klären konnte, ob mir eine Entschädigung zusteht.

Das tut sie übrigens nicht, was damit zu tun hat, dass United diesen Flug für die Lufthansa durchgeführt hat und ich somit nicht Kunde von UA, sondern der Lufthansa war.

Und damit zurück nach Deutschland. Zur Lufthansa und zum Service und der Freundlichkeit in Deutschland als solches.

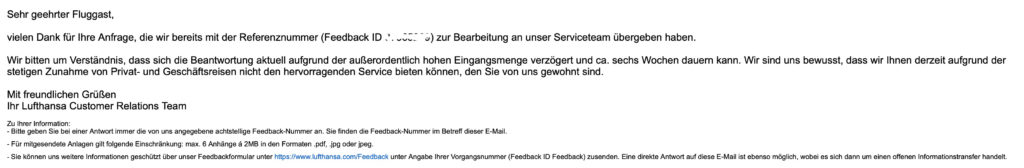

Die Lufthansa: „Danke für Ihre Anfrage (wir antworten evtl. in sechs Wochen)“

Unnötig zu sagen, dass ich von der Lufthansa natürlich keine Mail und auch kein „sorry“ gehört habe. Stattdessen suchte ich erstmal auf der Webseite nach einer Möglichkeit, die kleine Verspätung zu reklamieren. Die fand ich dann auch und als ich schließlich das Formular abgesendet hatte, antwortete Lufthansa sofort. Vollautomatisch. Mit einer Mail, die sich jemand ausgedacht haben musste, um mir zu zeigen:

HEY, du bist jetzt nicht mehr in den USA, sondern in DEUTSCHLAND, Home of the Unfreundlichkeit und Land of the No-Service!

Der Inhalt: Man habe eine „Anfrage“ geschickt, die man übergeben habe, die man allerdings vermutlich erst in sechs Wochen beantworten könne, weil gerade so viel los sein, was man bedauere, weil das nicht der „hervorragende Service“ sei, den der Konzern sonst seinen Kunden biete.

Aha.

Daran ist ungefähr alles falsch, was nur falsch sein kann.

Eine Reklamation ist keine „Anfrage“, so geht es mal los. Außer natürlich in deutschen Service-Hirnen, da ist der Kunde immer einer, der eine „Anfrage“ stellt. In den USA würden Mitarbeiter mit einer solchen Grundeinstellung schon lange, nennen wir es mal so, wieder arbeitssuchend sein. Da waren sie bei United deutlich schlauer, weil der Service-Dingens die ganze Geschichte ganz einfach auf den Punkt bringt:

I’ve always found that when things go wrong, it’s best to start with a simple apology.

Ja, so simpel wäre das, aber nicht bei der Lufthansa (und anderen Großunternehmen, wie wir später noch sehen). Da stellt der Kunde eine „Anfrage“, die vielleicht irgendwann beantwortet wird.

Die Leute auf dem Flug waren übrigens ziemlich entspannt. Könnte damit zu tun haben, genau: dass sich UA sofort entschuldigt hat und die Besatzung ankündigte, man werde alles tun, um den Ärger mit bestmöglichem Service vergessen zu machen. Und der Pilot kündigte an, extra viel Gas geben zu wollen, um möglichst schnell nach München zu kommen. So könnte man es eben auch machen, wenn man nur wollte.

Will man in Deutschland aber nicht oder vielleicht können wir hier auch einfach nur nicht. Über die Gründe mag ich mir kein Urteil erlauben, aber dass ich mit dieser treudeutschen Pampigkeit immer weniger klar komme, das weiß ich sicher. Zwei andere Beispiele aus jüngster Zeit, nicht dass es am Ende heißt, ja mei, Lufthansa und Bahn, zwei irgendwie so halbstaatliche Monopolisten, was will man erwarten? Da könnte man genauso gut darauf hoffen, dass ein deutsches Finanzamt halbwegs freundlich formulierte Briefe schreibt (man weiß: vorher friert die Hölle zu).

Jura – oder: Wie zeige ich dem Kunden eindrücklich, dass er mich stört?

Jura beispielsweise ist kein deutscher Monopolist, sondern ein Schweizer Hersteller von Kaffeeautomaten, denen man auf der ganzen Welt Schweizer Präzision und Qualität nachsagt (noch so ein Vorurteil, wie wir gleich sehen werden). Als weltweit anerkannter Präzisionskaffeebetrieb hat Jura auch eine Niederlassung in Deutschland und damit gehen die Probleme schon los.

Vor knapp sechs Wochen, Anfang März, gab unser „Kaffeevollautomat“ (auch so ein schön sperriges deutsches Wort) den Geist auf. Das ist nach 15 Jahren nicht so schlimm. Und weil dieses Gerät eine Jura war und es ja immer heißt, das Qualität eben kostet, habe ich wieder eine Jura gekauft. 1300 Euro hat das gute Stück gekostet. Ich weiß natürlich, dass man bei Jura noch deutlich teurere Stücke kaufen kann, hatte aber die vorsichtige Vermutung, dass das 1300-Euro-Teil ja zumindest rudimentär funktionieren könnte. Mit zunehmendem Alter schraubt man seine Erwartungen ans Leben spürbar runter.

Dumm nur: Das war ein Trugschluss. Nach gut einer Woche des Betriebs kamen die ersten Fehlermeldungen. Nach zwei Wochen und ausweislich des internen Zählers sagenhaften 85 „Kaffeebezügen“ ging gar nix mehr. Erwähnte ich übrigens schon, dass deutsche Sprache verräterisch sein kann? Der Kunde „bezieht“ hier eben seinen Kaffee. Wer auch immer sich dieses Wort ausgedacht hat, er steht exemplarisch für Deutschland, herzlichen Glückwunsch dazu.

Also, ziemlich genau zwei Wochen funktionierte das 1300-Euro-Präzisionsgerät. Danach die Meldung im immerhin sehr hübschen Farb-Touch-Display: Wenden Sie sich an den Service. Und ich wusste: Wenn die das schon schreiben, dann ist wirklich was kaputt. Davon abgesehen blieb mir auch nichts anderes übrig, weil nur noch diese Meldung kam und alles andere nicht mehr reagierte.

Anruf also bei Jura in Nürnberg, beim Service, an den ich mich ja wenden sollte. Eine mittelfreundliche Frau am Telefon, sie fragt: Ob denn die Maschine in einem sehr kalten Raum gestanden sei? Ich antworte wahrheitsgemäß, dass es in unserer Küche durchschnittlich warm bei einer Raumtemperatur von rund 21 Grad sei und ich das nicht als ungewöhnlich kalt bezeichnen würde. Trotzdem, sagt die Frauenstimme, ich solle das Gerät mal vom Stromnetz nehmen, eine Zeit warten und dann wieder anstecken.

Ich schaue mich misstrauisch um. Ein Telefonstreich? Ich ahne aber, dass die Stimme das wirklich ernst meint. Hören Sie, sage ich…werde aber sofort unterbrochen: Ich solle das jetzt mal so machen und wenn es am Tag darauf immer noch nicht gehe, könne ich ja nochmal anrufen. Unter Service hatte ich mir zwar etwas anderes vorgestellt, aber bitte, um einen Tag mehr oder weniger soll es jetzt auch nicht mehr gehen.

Dann also am nächsten Tag der nächste Versuch bei Jura, nachdem das Vom-Netz-Nehmen erwartungsgemäß den gleichen Effekt hatte, als wenn ich in der Küche einen Regentanz aufgeführt hätte. Wieder ist eine Frau dran, eine andere als am Tag zuvor. Und sie sagt: Ja, dann könnten sie mal schauen, ob eine Jura-Werkstatt in der Nähe ist. Die nächste ist knapp eine Dreiviertelstunde weg.

Dann kommen wir endlich zum finalen Ergebnis: Die Maschine muss eingeschickt werden. Allerdings nicht in der Originalverpackung, sondern in einer speziellen Jura-Transport-Verpackung, die man mir per Post zukommen lassen will. Ich verstehe zwar nicht, wieso die Maschine beim Kauf anscheinend in einer für Transporte ungeeigneten Verpackung verschickt wurde, aber in diesem an Absurditäten reichen Spektakel ist das dann auch schon egal. Die Verpackung soll am nächsten Tag da sein und dann könnte ich ja wieder am nächsten Tag zur Post gehen und am übernächsten Tag wäre die Maschine dann bei Jura.

Dann sind wir zwar bei fast einer Woche seit der Reklamation, aber, so belehrt mich die strenge Stimme am Telefon, anders gehe das nicht, leider. Kurz ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass eine kundenfreundliche Firma das Gerät schlichtweg gegen ein neues ausgetauscht hätte, aber, das werde ich in den kommenden Tagen noch lernen, mit dem Kunden haben sie es nicht so im Hause Jura.

Warten also auf die Transport-Verpackung, auf ein knallgelbes DHL-Auto. Leider kommt kommt das am nächsten Tag nicht und am übernächsten auch nicht und am überübernächsten auch nicht. Vier Tage später also wieder Anruf bei Jura: Wo bleibt denn bitteschön die Verpackung?

Ja, sagt wieder eine andere Frauenstimme am Telefon, das wäre aktuell blöd, weil DHL gerade streike. Ich schaue aus dem Fenster, just in diesem Moment fährt ein DHL-Fahrzeug an mir vorbei. Ich erzähle meine Beobachtung der Frau und sage ihr außerdem, dass ich von einem DHL-Streik nichts wisse. Doch, sagt sie bestimmt: Die haben gestreikt! Und nun? Da müsse ich mich eben noch ein wenig gedulden, sagt sie in einem Ton, der mit unverschämt noch überaus freundlich beschrieben ist. (Nebenbei bemerkt: Zu der Zeit gab es definitiv keinen DHL-Streik).

Das ist der Moment, in dem meine bernhardinerartige Gleichmütigkeit kippt – und ich endlich weiß, wie sich das mit Dr. Jekyll und Mr. Hyde angefühlt haben muss. Die Kurz-Zusammenfassung:

WENN DIESE SCHEISS-VERPACKUNG MORGEN NICHT HIER IST, FAHRE ICH IHNEN DIESES DRECKSGERÄT MORGEN MIT DEM AUTO NACH NÜRNBERG UND WERFE ES IHNEN VOR DIE TÜR!!

Meine Wirkung ist bescheiden. „Das geht nicht, Sie müssen uns das Recht zur Nachbesserung geben.“

Dr. Jekyll:

WOLLEN SIE MICH VERARSCHEN??

Der Sprechroboter auf der anderen Seite bleibt ungerührt, vor einer Rückgabe müsse man…

Ich verschone euch vom weiteren Verlauf der Debatte – am nächsten Tag ist die Verpackung tatsächlich da (DHL hat anscheinend plötzlich seinen Streik beendet, vielleicht lag es aber auch daran, dass ich allmählich Schaum vor dem Mund hatte und es sich für mich so anfühlte, als würden mir langsam Reißzähne wachsen).

Jetzt dann also nur noch: Die Maschine ordnungsgemäß verpacken, zur Post fahren, wegschicken. Andere Unternehmen bieten in solchen Fällen ja an, dass man einen Abholauftrag macht, Apple beispielsweise. Aber diesen Vergleich hat die unfreundliche Jura-Stimme schon von sich gewiesen: „Wir sind hier nicht bei Apple“ (als wenn ich das nicht sehr schnell selbst gemerkt hätte).

Tage später: Keine Reaktion von Jura. Ob das Ding eingegangen ist, was nun passiert, wie lange die Reparatur dauern wird, nichts, einfach: nichts. Ich schreibe eine Mail, im Tonfall angesiedelt zwischen Bernhardiner und Mr. Jekyll, aber das ist völlig Wurscht, weil Jura immer in der gleichen stoischen Ruhe kommuniziert. Nämlich so:

Ist da. Kann bis zu drei Wochen dauern.

Rechnen wir also mal wieder zusammen: Seit Anfang März habe ich die Maschine. In fehlerfreiem Betrieb war sie knapp zwei Wochen, defekt ist sie seit Mitte März, bis sie repariert sein wird, dürfte es Mitte April werden. Macht also rund sechs Wochen mit einer neuen Maschine, eine Zeit, in der sie zu zwei Dritteln entweder defekt oder nicht verfügbar ist.

Vorgestern kam sie dann zurück. Kein Begleitschreiben, keine Entschuldigung, nichts. Immerhin geht sie jetzt schon seit zwei Tagen fehlerfrei, was aber nichts daran ändert: Das war mein letzter Euro, den ich bei Jura ausgegeben habe (und ich empfehle euch dringend, nochmal genau nachzudenken, wenn ihr was von Jura kaufen wollt). Dabei wäre alles ganz anders gewesen, würden sie in dem Laden den simplen Leitsatz kennen:

When things go wrong, it’s best to start with a simple apology.

***

Und damit kommen wir zur nächsten Großfirma und dem Servicegedanken. Wie wir bald sehen werden, spielt hier auch noch das Thema Produktqualität eine Rolle, aber wollte man das hier auch noch debattieren, man müsste ein eigenes Blog für dieses Thema eröffnen. Jedenfalls war es zu Hochzeiten der Pandemie, als ich mich vom allgemeinen Wahn hinreißen haben lassen: Ein Luftfilter muss ins Haus, nicht irgendeiner, sondern ein Dyson. Ein Puryfier mit Befeuchtungsfunktion, bedienbar auch per App, tolles Ding zum stolzen Preis von 600 Euro. Gesagt, getan, bestellt, zwei Tage später steht er im Wohnzimmer.

Dyson und der Versuch, jede Absurdität noch absurder zu machen

Das allerdings nicht sehr lang: Nach gut einem Vierteljahr ist die erste Tiefenreinigung der Filter fällig. Ein Routineding, erledigt das Gerät normalerweise fast alleine.

Meines nicht.

Stattdessen hängt sich das Wundergerät auf, die angekündigte Dauer von 60 Minuten ist weit überschritten. Nach knapp 24 Stunden denkt sich auch der Bernhardiner in mir, dass das eigentlich nicht sein kann. Ich breche die Reinigung ab und starte nochmal neu. Das Ergebnis: siehe oben. Nach dem dritten gescheiterten Versuch kontaktiere ich den Kundendienst. Immerhin per WhatsApp (Dyson möchte gerne cool sein). Wir schreiben eine Zeit hin und her, bis mein Gegenüber befindet: Das wird nix mehr, den müssen Sie einschicken. Immerhin, da ist Dyson Jura deutlich überlegen, wird das Gerät kostenlos abgeholt.

Das allerdings war es dann auch schon mit den guten Nachrichten. Ein paar Tage später kommt die niederschmetternde Diagnose, dass das Gerät beim besten Willen nicht mehr zu reparieren sei. Und, ebenfalls blöd: Ein Ersatzgerät sei gerade nicht auf Lager und es sei auch nicht absehbar, bis wann eines eintrifft. Immerhin aber bietet man mir an, dass ich für den Übergang ein kleineres Gerät bekomme, das ich dann, wenn der eigentliche Puryfier wieder eintrifft, auch behalten darf.

Die Monate vergehen, ich vergesse fast, dass es eine Pandemie gibt und dass jemals ein Puriyfier im Wohnzimmer stand, da kommt die Nachricht von Dyson: In den kommenden Tagen kommt dein neues Gerät! Und in der Tat, kurz daran steht das Ding und ich lobe Dyson, dass das ja servicemäßig fast so gut wie Apple sei (sieht man von ein paar Monaten Wartezeit ab).

Die Freude währt drei Monate. Bis zur nächsten Tiefenreinigung. Setzen Sie zur Problembeschreibung einfach den vorvorletzten Absatz hier ein.

Die Problemlösung: Setzen Sie hier einfach den vorletzten Absatz ein. Nur ein Ersatzgerät bekomme ich diesmal nicht. Dafür ist die Kiste immerhin nach einer guten Woche wieder da, allerdings mit dem Manko, dass es nicht WLAN-fähig ist (Alternative wäre B-Ware gewesen). Weil mir allerdings nach ungezählten WhatsApp-Chats und diversen Mails die Nerven fehlen, gebe ich mich damit zufrieden.

Und immerhin, die erste Tiefenreinigung nach drei Monaten: tadellos!

Kurz darauf beginne ich mich allerdings zu wundern: Die Luftfeuchtigkeit im Raum bleibt immer gleich, selbst wenn ich das Ding auf Hochtouren laufen lasse. Nachdem auch der Wasserstand im Tank immer gleich ist, gehört nicht viel technisches Verständnis dazu, um zu wissen: Da scheint was defekt zu sein, mutmaßlich eine Pumpe.

Diese brillanten Erkenntnisse teile ich auch dem WhatsApp-Kundendienst mit, der das grundsätzlich auch so sieht und meint, ich könne das Gerät ja mal (Sie ahnen es): einschicken. Nachdem mir dieser Vorgang durchaus vertraut ist, wickle ich alles wie gehabt ab und kaum eine Woche später kommt das dritte Gerät aus der Reparatur zurück. Kleiner Haken an der Sache: Zwar geht jetzt die Pumpe wieder, aber aus unerfindlichen Gründen pumpt sie das Wasser direkt in die Filter. Die Folge ist eine heftige Überschwemmung im Gerät, ein klatschnasser Filter und natürlich die damit einhergehende Dysfunktionalität.

Ich klemme mich also mal wieder an den WhatsApp-Kanal, dem Dr. Jekyll deutlich näher als dem Berhardiner. Was danach passiert, bringt mich um jede Fassung: Insgesamt sechs Stunden (!) zieht sich der Chat, mal antwortet Dyson eine Stunde lang gar nicht, ein anderes Mal bekomme ich Antworten, bei denen ich daran zweifle, dass mein Gegenüber jemals eine solche Kiste zu Gesicht bekommen hat.

Nach einem bizarren Chat (Jekyll wachsen wieder die Reißzähne), kommen sie bei Dyson auf die grandiose Idee: Da müsste man mal das Gerät einschicken. Das Gerät, das wohlgemerkt zwei Tage vorher aus der Werkstatt kam.

Falls Sie den Überblick verloren habe: Das ist jetzt das dritte Gerät, insgesamt schicke ich das Teil zum fünften Mal ein. Von Dyson: keinerlei ernstzunehmende Reaktion. Stattdessen eine Werkstatt, die ein kaputtes Gerät mit einem neuen Defekt zurückschickt. Ein Gerät, das anscheinend so fehlerhaft ist, dass es laufend kaputt geht.

Nur der Vollständigkeit halber: Zu Zeiten, als ich Dyson noch nicht für einen Hersteller von Elektroschrott gehalten habe, habe ich meiner Frau mal noch einen Fön für 400 Euro gekauft. Der war nach exakt drei Monaten komplett kaputt, immerhin funktioniert jetzt wenigstens das Austauschgerät ohne Probleme (ich klopfe hiermit hörbar auf Holz). Zudem ein komplett ahnungsloser Kundendienst.

***

Darf man also mit gutem Gewissen sagen, dass Dyson und Jura und der Lufthansa ihre Kunden völlig egal sind? Ja, darf man.

Kann man auch sagen, dass die Produkte und Dienstleistungen dieser hochpreisigen Unternehmen eher nur so mittelgut sind? Zumindest nach meiner Erfahrung: unbedingt.

Hallo Jura, Lufthansa, Dyson, nur noch mal zum Drantackern:

When things go wrong, it’s best to start with a simple apology.

***

Morgen wird die Dyson-Kiste mal wieder abgeholt, Ausgang offen. Was ich sicher weiß: Drei Unternehmen haben mich als Kunden verloren (gut, bei der Lufthansa weiß ich nicht, ob das immer durchzuhalten ist, leider). Was ich aber weiß: Der Nächste, der über die Dominanz von Unternehmen wie Amazon und Apple jammert, dem erzähle ich die Geschichte von drei Unternehmen, die ihre Kunden mit Gewalt vergraulen und damit in der Servicewüste D leider nicht alleine sind.

Und ich empfehle jedem dieser Firmen, ihre CEOs und Serviceverantwortlichen mal zu einem Praktikum in die USA zu schicken. Mit soviel Unfreundlichkeit und so miserablem Service jedenfalls könnten die da nicht mal erfolgreich einen Hot-Dog-Stand betreiben.